Douleurs lombaires chez les jeunes : les plaques terminales, première cause des douleurs

Quelle est la structure du disque principalement responsable des douleurs lombaires ?

Pour répéter ce qui avait été dit dans l’article précédent (voir article : « Douleurs lombaires chez les jeunes patients. Le rôle du noyau et de l’anneau externe jusqu’à 15 ans. »). Près d’un adolescent sur deux est victime de douleurs dans le bas du dos à cause de disques affichent des signes de dégénérescence. Cela est principalement dû à des problèmes au niveau de la plaque terminale supérieure. Il est à noter que les douleurs lombaires chez les jeunes ne sont causées que dans 10 % de cas par des sacs à dos pleins de livres.

Que sont les plaques terminales cartilagineuses ?

Les plaques terminales cartilagineuses sont constituées de couches de cartilage élastique d’une épaisseur de 0,6 à 1 mm (Fig. 1). La longueur est de 30-36 mm et la largeur de 43-54 mm1a,1b,1c. Il s’agit des éléments les plus fragiles du disque. Dans chaque disque, les plaques terminales très fines recouvrent les parties supérieures et inférieures de leur noyau1d,2,3,4.

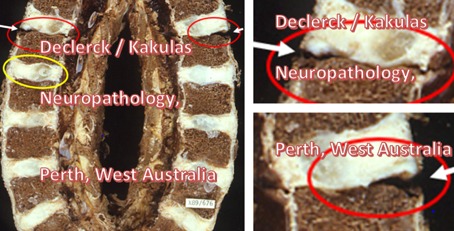

Fig. 1. Image de la plaque terminale supérieure du disque L1-L2. Les fibres de l’anneau externe sont ancrées à l’os du corps vertébral (cadre noir). La plaque terminale est compressée contre le corps vertébral, mais pas accrochée à celui-ci (cadre bleu). Les vaisseaux sanguins du corps vertébral sont empêchés de traverser au niveau des plaques terminales (flèche rouge). Aucune réelle irrigation sanguine n’est donc possible dans le disque (A70-355, Declerck / Kakulas, Neuropathology, Perth, Western Australia).

Contrairement à la majeure partie de l’anneau externe, les plaques terminales ne sont absolument pas fixées à la partie osseuse du corps vertébral5,6. La pression de l’eau présente dans le noyau fait que les plaques terminales se retrouvent fermement pressées contre les corps vertébraux7,8.

Comment détecter les lésions des plaques terminales ?

Lorsque de grandes forces s’exercent, lors d’un accident par exemple, le disque peut facilement être arraché du corps vertébral (Fig. 2). Malheureusement, de telles lésions ne peuvent que rarement être diagnostiquées à l’aide des moyens radiologiques habituels. Il faut pour cela fermement attacher le haut du corps du patient à la table et procéder à une forte traction (de la moitié du poids du corps environ) au niveau du bassin. Si la déchirure est constatée, le disque doit être opéré pour être pressé à nouveau et au plus vite contre le corps vertébral. C’est essentiel pour ne pas perturber l’apport sanguin du disque, et le protéger face aux phénomènes de dégénérescence.

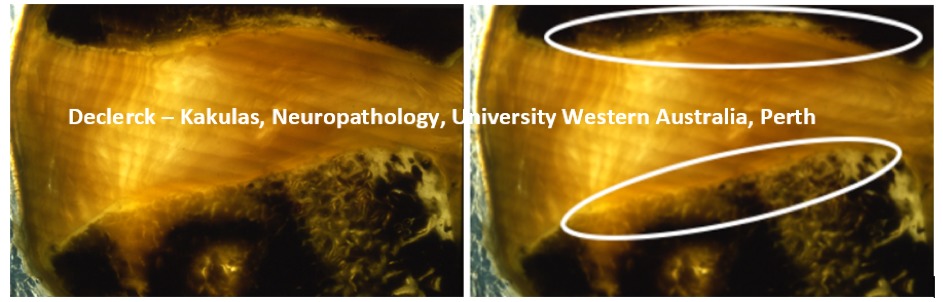

Fig. 2. Coupe sagittale de la partie inférieure de la colonne vertébrale (X89-676, M, 9 jr – Declerck / Kakulas, Neuropathology, University Western Australia, Perth). Gauche : Image de la structure des vertèbres, des disques et du canal rachidien sans moelle épinière. Le cercle jaune désigne le disque en L2-L3, dont les plaques terminales supérieure et inférieure sont fortement pressées contre les corps vertébraux. Les plaques sont fortement ancrées aux corps vertébraux via l’anneau externe fibreux. On y voit encore le noyau, spongieux et intact, entouré d’un anneau fibreux coriace.

Droite : en L1-L2, une déchirure très claire au niveau de la plaque inférieure et du corps vertébral L2. Il est rare de diagnostiquer ces lésions par IRM. Les accidents ne sont pas les seuls événements à pouvoir entraîner une dégénérescence catastrophique pour les disques. Lorsqu’on détache les plaques terminales du corps vertébral lors de discectomies, il n’est pas difficile de comprendre que l’irrigation sanguine s’en retrouve fortement perturbée. C’est alors la porte ouverte à la dégénérescence et aux douleurs chroniques.

Quelle est la fonction biologique première des plaques terminales ?

Les vaisseaux sanguins qui partent des corps vertébraux, bien irrigués, sont arrêtés au niveau des plaques terminales9,10,11 (Fig. 1). Ils ne traversent pas les noyaux discaux3,12,13,14. On peut comparer la surface des plaques terminales à des sacs de sable censés retenir l’eau lors de l’inondation d’une maison. Les plaques n’autorisent le passage des nutriments que par un processus complexe. L’osmose et la diffusion permettent en effet aux plaques de recevoir de l’oxygène et des glucides, tout en évacuant les déchets (acide lactique et carbone). Cela se passe au niveau de la partie la plus fine de la plaque, là où la distance entre corps vertébral et noyau est la plus petite2,10,15,16,17,18. Les plaques terminales cartilagineuses ne contiennent pas beaucoup de cellules de cartilage (9 000 000/cm3) 19.

Caractéristique des jeunes plaques terminales ?

Avant l’adolescence, les plaques terminales cartilagineuses restent très flexibles. Elles doivent cette caractéristique à leur composition : 70 % d’eau et 30 % de protéines. La majorité de ces protéines (75 %) est composée de fines fibres de collagène élastique (type 2) 20. La partie restante est constituée de protéoglycanes qui permettent cette concentration en eau. Étant donné que leurs fibres de collagène s’entrelacent avec les fibres de même type du noyau et de la face interne de l’anneau21,22, la flexibilité des plaques terminales a une influence directe sur le noyau et l’anneau externe.

À quoi est comparable la flexibilité des jeunes plaques terminales ?

Lors de la marche, la course, le saut, etc., et jusqu’à l’âge de 15 ans environ, la partie centrale des plaques terminales se déforme et rentre dans la partie osseuse du corps vertébral23,24,25,26,27. Cette situation est comparable avec des mouvements d’un trampoline lors d’un saut. Les plaques terminales. Les plaques terminales sont capables de se plier de 0,25 mm23,25. Elles sont assez élastiques que pour ne pas se déchirer lors des activités du quotidien. Si elles font face à des charges plus importantes, elles peuvent se déformer jusqu’à 0,8 m et sont alors susceptibles de se déchirer23. Cela s’accompagne souvent de douleurs vives dans le bas du dos. Ces déchirures de plaques terminales ne peuvent pas être détectées par radio. Lorsque du tissu du noyau finit par passer par la fissure et entre dans le corps vertébral, il est possible qu’une couche de calcaire se solidifie autour du tissu. C’est ce qu’on appelle un nodule de Schmorl, une affection que nous décrirons dans un prochain article.

Quelle est la différence entre les plaques terminales supérieures et inférieures ?

Les plaques terminales au niveau des faces supérieures des corps vertébraux sont bien plus fines que celles des faces inférieures2. L’endroit le plus fragile est situé au milieu. Cette partie centrale n’est pas seulement 2,5 fois moins résistante que l’extérieur, mais aussi bien moins soutenue par la partie osseuse de la vertèbre4,28,29,30. Étant donné que nous sommes des bipèdes, il n’est pas surprenant que ces plaques supérieures soient les premières à se fracturer lors de levers répétés d’objets lourds ou lors de simulations d’autopsie30,31.

Malheureusement, les plaques terminales sont le maillon faible des disques

La colonne vertébrale subit surtout des forces de compression verticales. Les disques doivent rester intacts pour pouvoir répartir efficacement la charge entre les différentes vertèbres32. Tant que l’échange d’eau continue normalement et que la pression du noyau gélatineux est sous contrôle, il y a peu de problèmes (voir article « Le rythme jour-nuit du disque intervertébral »).

Les plaques terminales empêchent que l’eau des noyaux gélatineux se retrouve pressée dans les corps vertébraux20. Néanmoins, les plaques sont le maillon faible. Lorsque, en vieillissant, le taux en eau du noyau diminue, les plaques terminales se retrouvent de plus en plus fortement pressées contre les corps vertébraux33, et peuvent ainsi causer des troubles fonctionnels et, potentiellement, des douleurs dorsales7,8. Il s’agit d’un fait important. Lorsque les plaques terminales sont endommagées par un accident, ou lorsque le corps vertébral est ôté lors d’une discectomie, ou suite à des phénomènes de vieillissement menant à des lésions dégénératives, cela mène à une diminution de la pression de l’eau dans le noyau et toutes sortes de processus de dégénérescence (Fig. 2).

Pourquoi les plaques terminales se calcifient-elles à partir de 13-15 ans ?

Étant donné que la colonne vertébrale fait face à des charges répétées et généralement croissantes, la nature a décidé, une fois passée l’adolescence, de renforcer de manière croissante la surface de ses plaques avec du calcium (Fig. 3). Sous le microscope, on peut voir au niveau de la limite avec la vertèbre qu’une fine couche de calcaire est apparue, rarement plus épaisse que 0,5 mm2,4. Ce « bétonnage » ne se déroule que rarement parfaitement.

Fig. 3. Images de transillumination de L5-S1 chez une femme de 60 ans (X89-676 - Declerck / Kakulas, Neuropathology, University Western Australia, Perth). Gauche : Image d’un disque relativement bien conservé, faisant état de peu de signes de vieillissement. Les plaques terminales sont plus rarement endommagées en L4-L5 et en L5-S1 qu’au niveau des disques L1-L2 et L2-L3. Droite : les plaques terminales calcifiées sont entourées. Elles sont rarement plus épaisses de 0,5 mm. S’il des déchirures ou fissures apparaissent ici, la dégénérescence est accélérée (voir articles à venir).

Le revers de la médaille de cette calcification

Ce phénomène de calcification, qui par ailleurs peut provoquer de nombreux troubles, présente néanmoins certains avantages. La nutrition du noyau discal est entravée car de plus en plus de vaisseaux sanguins « rencontrent un mur » au niveau des plaques terminales34,35,36. Vu que la perméabilité diminue, le métabolisme des disques s’en retrouve ralenti, et de plus en plus de cellules de cartilage finissent par mourir37. Étant donné que de plus en plus de fines fibres de collagène élastique disparaissent, les plaques terminales perdent aussi progressivement leur flexibilité. Les plaques sont alors plus susceptibles de se rompre. La régénération s’en retrouve elle aussi entravée, ce qui fait que les parties de cartilage restantes s’effritent (voir les articles à venir).

L’article à venir abordera la question des ruptures des plaques terminales et des potentielles douleurs qu’elles peuvent causer.

Références

1a Berry JL, Moran JM, Berg WS et al., ‘ A morphometric study of human lumbar and selected thoracic vertebrae’, Spine, 1987, 12:362

1b Panjabi MM, Goel V, Oxland T et al., ‘Human lumbar vertebrae. Quantitative three-dimensional anatomy’, Spine, 1992, 17 :299

1c Scoles PV, Linton AE, Latimer B et al., ‘Vertebral body and posterior element morphology. The normal spine in middle life’, Spine, 1988, 13 :1082

1d Donisch EW, Trapp W, ‘The cartilage endplates of the human vertebral column (some considerations of postnatal development)’, Anat Rec, 1971, 169:705

2 Roberts S, Menage J, Urban JP, ‘Biochemical and structural properties of the cartilage end-plate and its relation to the intervertebral disc’, Spine, 1989, 14:166

3 Bogduk N, Twomey LT, ‘Clinical anatomy of the lumbar spine. Second Edition’, Churchill Livingstone, Melbourne, 1991:13

4 Grant JP, Oxland TR, Dvorak MF, ‘Mapping the structural properties of the lumbosacral vertebral endplates’, Spine , 2001, 26:889

5 Coventry MB, Ghormley RK, Kernohan JW, ‘The intervertebral disc. Its microscopic anatomy and pathology. Part I. Anatomy, Development, and Physiology’, J Bone Jt Surg, 1945, 27A:105

6 Inoue H, ‘Three-dimensional architecture of lumbar intervertebral discs’, Spine, 1981, 6:139

7 Green TP, Adams MA, Dolan P, ‘Tensile properties of the annulus fibrosus II. Ultimate tensile strength and fatigue life’, Eur Spine J, 1993, 2:209

8 Adams MA, Green TP, Dolan P, ‘The strength in anterior bending of lumbar intervertebral discs’, Spine, 1994, 19:2197

9 Brodin H, Paths of nutrition in articular cartilage and intervertebral discs’, Acta Orthop Scand, 1955, 24:177

10 Nachemson A, Lewin T, Maroudas A et al., ‘In vitro diffusion of dye through the end-plates and the annulus fibrosus of human lumbar inter-vertebral discs’, Acta Orthop Scand, 1970, 41:589

11 Ogata K, Whiteside LA, 'Nutritional pathways of the intervertebral disc. An experimental study using hydrogen washout technique’, Spine, 1981, 6:211

12 Crock HV, Yoshizawa H, ‘The blood supply of the vertebral column and spinal cord in man’, Springer-Verlag, 1977:5

13 Crock HV, ‘A short practice of spinal surgery. Second, revised edition’, Springer-Verlag, Wien, 1993: figure 2.9 and figure 2.10

14 Adams MA, Bogduk N, Burton K, Dolan P (eds), ‘The Biomechanics of Back Pain. 3the Edition’, Edinburgh, Churchill Livingstone, 2013:76

15 Maroudas A, Stockwell RA, Nachemson A et al.,’ Factors involved in the nutrition of the human lumbar intervertebral disc. Cellularity and diffusion of glucose in vitro’, J Anat, 1975, 120:113

16 Urban JP, Holm S, Maroudas A, ‘Diffusion of small solutes into the intervertebral disc: as in vivo study’, Biorheology, 1978, 15:203

17 Holm S, Maroudas A, Urban JP et al., ‘Nutrition of the intervertebral disc. Solute transport and metabolism’, Connect Tissue Res, 1981, 8:101

18 Ayotte DC, Ito K, Tepic S, ‘Direction-dependent resistance to flow in the endplate of the intervertebral disc. An ex vivo study’, J Orthop Res, 2001, 19:1073

19 Declerck GMC, ‘www.guy-declerck.com / Lumbar intervertebral disc / Intradiscal cells’

20 Roberts S, Urban JP, Evans H, Eisenstein SM, ‘Transport properties of the human cartilage endplate in relation to its composition and calcification’, Spine, 1996, 21:415

21 Peacock A, ‘Observations on the prenatal development of the intervertebral disc in man’, J Anat, 1951, 85:260

22 Taylor JR, ‘The development and adult structure of lumbar intervertebral discs’, J Man Med, 1990, 5:43

23 Brinckmann P, Frobin W, Hierholzer E et al., ‘Deformation of the vertebral end-plate under axial loading of the spine’, Spine, 1983, 8:851

24 Hansson TH, Keller TS, Spengler DM, ‘Mechanical behavior of the human lumbar spine. II. Fatigue strength during dynamic compressive loading’, J Orthop Res, 1987, 5:479

25 Holmes AD, Hukins DW, Freemont AJ, ‘End-plate displacement during compression of lumbar vertebra-disc-vertebra segments and the mechanism of failure’, Spine, 1993, 18:128

26 Hulme PA, Ferguson SJ, Boyd SK, ‘Determination of vertebral endplate deformation under load using micro-computed tomography’, J Biomech, 2008, 41:78

27 Fields AJ, Rodriguez D, Gary KN et al., ‘Influence of biochemical composition on endplate cartilage tensile properties in the human lumbar spine’, J Orthop Res, 2014, 32:245

28 Roberts S, McCall IW, Menage J et al., ‘Does the thickness of the vertebral subchondral bone reflect the composition of the intervertebral disc?’, Eur Spine J, 1997, 6:385

29 Hulme PA, Boyd SK, Ferguson SJ, ‘Regional variation in vertebral bone morphology and its contribution to vertebral fracture strength’, Bone, 2007, 41:946

30 Zhao FD, Pollintine P, Hole BD et al., ‘Vertebral fractures usually affect the cranial endplate because it is thinner and supported by less-dense trabecular bone’, Bone, 2009, 44:372

31 Brinckmann P, Biggemann M, Hilweg D, ‘Prediction of the compressive strength of human lumbar vertebrae’, Clin Biomech, 1989, 4(Suppl 2):iii

32 Setton LA, Zhu W, Weidenbaum M et al., ‘Compressive properties of the cartilaginous end-plate of the baboon lumbar spine’, J Orthop Res, 1993, 11:228

33 Tanaka M, Nakahara S, Inoue H, ‘A pathologic study of discs in the elderly. Separation between the cartilaginous endplate and the vertebral body’, Spine, 1993, 18:1456

34 Pritzker KP, ‘Aging and degeneration in the lumbar intervertebral disc’, Orthop Clin North Am, 1977, 8:66

35 Kazarian L, ‘Injuries to the human spinal column. Biomechanics and injury classification’, Exerc Sport Sci Rev, 1981, 9:297

36 Moore RJ, ‘The vertebral end-plate. What do we know?’, Eur Spine J, 2000, 9:92

37 Rodriguez AG, Rodriguez-Soto AE, Burghardt AJ et al., ‘Morphology of the human vertebral endplate’, J Orthop Res, 2012, 30:280

Réactions